秦朝“公务员”为何因一只鸟而差点丢了饭碗?西汉时期连续“打卡”14年的工作日志里记录了什么?8月18日,“拾遗荆楚询问长江”青年文物专家公益云课堂暨青年文物保护志愿者公益行活动收官之站走进武汉大学万林艺术博物馆。活动通过情景演绎、互动问答、沉浸式讲解等方式,带志愿者解锁一枚枚简牍背后的烟火故事,让沉睡千年的文字重焕生机。

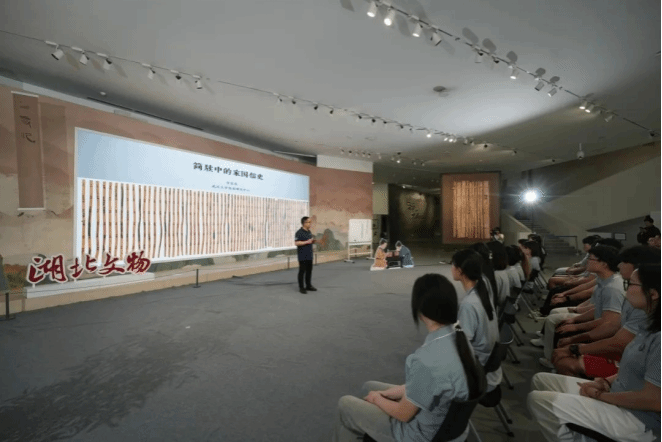

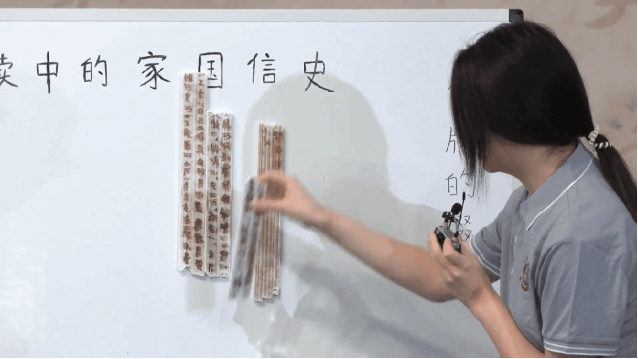

活动伊始,武汉大学简帛研究中心副教授鲁家亮系统梳理了简牍的基本知识,围绕其制作流程、书写工具、常见类别、长江中游出土简牍情况等方面展开讲解。他介绍,从选材、修治、处理到书写、编联成册,简牍制作的每一步都凝聚着古人的智慧与匠心。鲁家亮特别指出:“长江中游地区出土如此丰富、精彩的简牍,反映了春秋之后当地经济文化的日趋发达。其中一些特有的简牍文书类型,如楚国官府文书,无疑是探索荆楚大地历史与文化的珍贵文献。”

随后,鲁家亮挑选出几件具有代表性的简牍,生动讲述其所载述的“家国信史”,让志愿者在方寸尺牍间窥见千年前古人的生活细节。

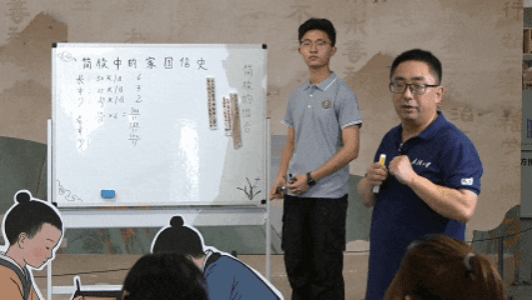

不仅如此,武汉大学志愿者们还化身为“简牍主人”,以情景再现的方式,将文字记录的古代生活一一搬到公众眼前,让简牍中寥寥数笔描绘的小人物“活”了起来。秦国士兵在外从军时寄回的家书,传递出跨越千年的亲情温度;通缉逃兵的“协查通报”,尽显秦代律法的森严细密;西汉基层小吏“越人”十四年如一日的工作日志,则无声诉说着普通人对职责的坚守……一个个鲜活生动的故事,让志愿者得以贴近古人的喜怒哀乐,真切触碰到那个灿烂时代的脉搏,为他们了解历史、观察历史提供了一扇微观窗口。

紧接着,身着汉代深衣的“越人”现身展馆,化身“导游”,引领志愿者揭开一段段尘封的历史记忆。展厅内,无论是“许迪割米案”里对贪官污吏的严厉追究,还是里耶秦简“九九表”里展现的古人的数学智慧,抑或是云梦郑家湖“中华第一长文觚”里劝说秦王止战的诚挚心声,都在“越人”的讲述下焕发新意。一幅秦汉时期热气腾腾的生活画卷,就此在志愿者眼前徐徐展开。

此次活动还在央视频、长江云新闻、湖北日报、湖北教育发布、湖北文旅、湖北文物等新媒体平台上同步直播,吸引了超800万网友齐聚直播间。网友FDCY1914留言道:“这次活动让我‘无痛’学历史了!不仅带我们学习了史书以外或磅礴、或深刻、或有趣的历史记载,也让我们记住了惊、缭可、越人等历史长河中一个个普普通通、有情有性的小人物——‘他们曾经来过,他们如此鲜活’!”

正如习近平总书记所指出:“古代简牍非常珍贵,是我们国家信史的重要实物佐证。”一枚枚竹木薄片,构筑起中华文明牢不可破的历史记忆。本次活动借助权威的学术成果与新颖的表达方式,让志愿者和广大网友得以触摸那个金戈铁马、纵横捭阖的时代,同时领悟到:书写历史的并非只有帝王将相,更有无数普通人留下的印记。由此,让“冷门”不冷,让“绝学”永继。

从今年4月起,历经数月,“拾遗荆楚询问长江”青年文物专家公益云课堂暨青年文物保护志愿者公益行活动带领大家揭秘百万年人类史,探秘古代青铜器黑科技,品味楚辞风韵,感受田野考古魅力,体悟红色故事,游历古画里的湖北风光,打开“楚人的一天”……一路走来,云课堂始终聚焦长江流域的荆楚瑰宝,以创新表达不断刷新志愿者的体验,为他们留下一段段难忘的记忆。而这段解读“简牍中的家国信使”的旅程,则为这一季公益云课堂活动画上了圆满句号。

“见出以知入,观往以知来。”未来,云课堂将继续携手青年文物专家与志愿者,深入挖掘文物价值,讲好长江故事,激发更多年轻人对历史的兴趣以及参与文物保护的热情,共同守护人类文明瑰宝,让恢弘灿烂的长江文明绽放出时代的光芒。

(来源:湖北文物微信公众号)